Tokio ‒ 30 Sterne in 7 Tagen

Vorwort: Kulinarik vs. Gastronomie

Eines meiner kühnsten kulinarischen Vorhaben liegt hinter mir. Bisher lag es immer nur vor mir und simmerte als ungare Idee vor sich hin. Ein paar Jahre lang. Ende letzten Jahres folgten dann unverbindliche Buchungen für Hotel und Flug, aber damit war das Thema für mich eigentlich schon besiegelt. Am 11. April waren schließlich meine Sachen gepackt und die Bordkarten aufs Handy geladen. Es ging endlich los.

Aber warum eigentlich Tokio? Und warum habe ich damit so lange gewartet? (Ich hüpfe ja bekanntermaßen auch mal eben nach New York zum Essen.) Und was musste ich dafür alles organisieren? Was habe ich erlebt, und hat die Reise meine Erwartungen erfüllt? Ich werde in diesem und vielen weiteren Beiträgen versuchen, darauf Antworten zu geben. Zu meiner großen Freude stieß mein fernöstliches Projekt auf unvergleichlich großes Interesse.

Als ich also an diesem Freitag nach Tokio aufbreche, liegt einiges an Planung hinter mir. Und wer mich kennt weiß, dass ich nur bestimmte Dinge – nicht aber die Übernachtungs- oder gar Essenssituation – dem Zufall überlasse und üblicherweise nach der Maxime „wenn schon, denn schon“ handle. Konsequenterweise hieß mein Plan daher auch nicht, Japan zu bereisen und nebenbei ein paar gute Reservierungen zu haben. So hieß er vielleicht mal, als er noch simmerte. Aber das Ergebnis des Reduzierens förderte den Gedanken zutage, einfach alle Drei-Sterne-Restaurants Tokios zu besuchen. Eine aus meiner Sicht bestechend schnörkellose Idee – und damit schon vom Grundgedanken her absolut japantauglich.

Tokio ist eine logische Konsequenz für alle Essensbegeisterten. Und damit meine ich nicht diejenigen, die sich fürs Essen gehen und alles damit in Zusammenhang stehende begeistern (also für ein gastronomisches Erlebnis), sondern diejenigen, die sich für Essen begeistern (also für ein kulinarisches Erlebnis). Um das zu erläutern, muss ich etwas ausholen.

In Deutschland findet man selbst unter häufigen Restaurantgängern – ganz gleich auf welchem Niveau – überwiegend Menschen, die sich für ein gastronomisches Gesamterlebnis begeistern als dafür, was sie später auf dem Teller wiederfinden. Solange das Essen irgendwie professioneller aussieht als Zuhause, es gut schmeckt (was auch immer das heißen soll), der Service keine Fehler macht und dann noch die Atmosphäre stimmt, gibt es die volle Punktzahl, und das Erlebnis ist aus Sicht des Gasts, den ich hier skizziere, kaum noch zu überbieten. Einzig steigerbar, so seine Folgerung, wäre es durch an sich überflüssige Dinge wie diverse Brot-, Wasser- und Buttersorten, luxuriöses Ambiente, eine umfangreiche Weinbegleitung, aufwändig angerichtete Teller und seltene, teure Zutaten. Erlebt er Derartiges dann tatsächlich in einem Sternerestaurant, wird er in seiner irrigen Ansicht bestätigt, die Michelin-Sterne hätten etwas mit genau diesen von ihm beobachteten Unterschieden zu tun.

In anderen Ländern verhält sich das vollkommen anders. Kehrt man im Ausland in Restaurants ein, denen der Michelin eine sehr gute oder noch bessere Küche attestiert, ist die Möglichkeit, dies in einem unkomplizierten, zwanglosen Rahmen zu tun, mannigfaltig. New York, San Francisco, London, Paris: überall kann man in pulsierender, entspannter, völlig zwangloser Atmosphäre hervorragendes Essen genießen. Teilweise wissen die Leute nicht mal, ob das Restaurant mit Sternen ausgezeichnet ist. Denn sehr gute Küche gibt es sowohl in einem Pub an der Ecke, in einem urigen Gasthof auf dem Land oder an einem Küchentresen hinter einem Supermarkt in Brooklyn. In Deutschland geht das so nicht. Je besseres Essen man dort genießen möchte, umso komplizierter muss man Essen gehen.

Hat man jedoch einmal die Entkopplung von Essensqualität und Restaurantausstattung erlebt und verstanden, erschließen sich mit einem Mal auch die angeblich so undurchsichtigen Michelin-Sterne. So lautet bspw. die offizielle Beschreibung für drei Sterne: „Eine der besten Küchen: ist eine Reise wert“. Sie lautet nicht: „Eines der besten Restaurants: ist eine Reise wert“. Das ist ein großer Unterschied. Eine gute Küche ist objektivierbar (Produktqualität, Handwerk, Stetigkeit), aber was jemand in einem bestimmten Moment als ein gutes Restaurant empfindet, ist Geschmackssache. Doch auch dafür liefert der Guide Michelin eine hilfreiche Bewertungsskala: die gekreuzten Bestecke (von eins bis fünf), über die fast nie jemand spricht. Diese sind es aber, die das „ganze Drumherum“, also den gastronomischen Aspekt, bewerten. Völlig korrekt unterscheidet also das kleine rote Büchlein zwischen Gastronomie (In welcher Form geht man essen?) und Kulinarik (Wie gut ist das Essen auf dem Teller?).

Ich habe in Restaurants, denen der Michelin eine der besten Küchen attestiert, im Laufe der letzten Jahre erfahren, was das genau bedeutet und welch großes Essensglück man durch die Zubereitung bestimmter Speisen erfahren kann, ganz gleich in welchem Ambiente. Ob das ein perfekter Salat ist, eine wunderbar gegrillte Dorade oder auch erheblich komplexere Kreationen: wenn ich von etwas schwärmen kann, dann von gutem Essen. Nicht umsonst hebe ich in meinen Berichten kaum den Service oder die Ausstattung eines Restaurants hervor. Es geht mir ums Essen. Das muss überhaupt nicht jedem so gehen, aber mir geht es so, und ich versuche mit meinen Berichten schon immer, genau diese Begeisterung für gutes Essen zu vermitteln.

Wie kommt hier jetzt Tokio ins Spiel? Ganz einfach: Für jemanden, der sich also vorrangig für den kulinarischen Aspekt von Essen begeistert und erlebt hat, welche Emotionen wundervolle Speisen auslösen können, der unternimmt weite Reisen, um Vergleichbares zu erfahren. Und in der westlichen Welt habe ich, von San Francisco bis Leipzig, bereits alle gängigen Zutaten in allen möglichen Variationen probiert und für nahezu jedes Kraut, jedes Gemüse, jeden Fisch und jedes Fleisch eine persönliche Referenz ausgebildet, die ich abrufen kann. Auch Gastronomiekonzepte habe ich so ziemlich alle erlebt, von spießigen Gaststätten mit gepolsterten Sitzecken bis zu martialischen Restaurants am Polarkreis.

Die Zeit war überreif für Neues.

Als der Guide Michelin dann vor ein paar Jahren Tokio mit einem nie zuvor gesehenen Sterneregen zur Gourmethauptstadt der Welt kürte, war das ein Aufruf für mich. Ein Land, in dem perfektionistische, minimalistische Qualitätsfanatiker auf exzellente Rohstoffe treffen: Das klingt wie ein Volltreffer für jemanden, der auf der Suche nach dem Wesen guten Essens ist. Berichte befreundeter Blogger über die Küche Japans verfolgte ich schon länger mit großem Interesse.

Die Idee Tokio war geboren.

Vorbereitungen

Hürden, die mich mein Vorhaben immer wieder haben aufschieben lassen, waren: die Sprache (wenn man nicht einmal in der Lage ist, die Schriftzeichen zu entziffern, ist das schon recht abschreckend, solange man nicht gerade einen Strandurlaub ohne Kommunikationsbedarf in Thailand macht); die schiere Größe dieser Stadt (die strenggenommen keine Stadt ist, sondern eine Präfektur mit 23 Bezirken, in denen insgesamt zehn Millionen Menschen leben – dreißig Millionen sind es gar in der „Metropolregion Tokio“); und der hohe Planungsaufwand bezüglich der Restaurants, den Dritte für mich erledigen mussten, weil die meisten der Restaurants keine Reservierungen von ausländischen Gästen annehmen. Diese Aufgabe aus der Hand zu geben, war für mich zunächst beunruhigend, da so etwas eine Genauigkeit und Beharrlichkeit erfordert, die ich nicht jedem zutraue. Natürlich geht es dabei nur um so etwas Schlichtes wie Reservierungen in Gaststätten und nicht ums Zusammensetzen eines Uhrwerks, aber zumindest kann man es auch nicht beiläufig erledigen.

Viele Leute haben mich gefragt, wie lange im Voraus man denn überall reservieren müsse. Aber das wäre ja gar nicht das Problem. Denn auch diesbezüglich nimmt Deutschland wieder eine Außenseiterrolle ein, wenngleich zur Abwechslung mal eine angenehme. Deutschland ist das einzige Land, das ich kenne, in dem es möglich ist, Restaurants mehrere Monate im Voraus zu reservieren. In allen anderen begehrten Restaurants der Welt muss man einen exakten Zeitpunkt einhalten, um für ein bestimmtes Datum zu reservieren. Gängig, so auch in Tokio, sind die Regeln „am 1. des Vormonats“ oder „x Tage im Voraus“. Das macht es so schwierig, weil es dann alle Interessierten gleichzeitig versuchen. Verpasst man den richtigen Zeitpunkt, was teilweise reine Glückssache ist, freuen sich Andere.

Ich brauchte also jemanden, der sich wirklich dahinterklemmen würde. Gefunden habe ich dafür gleich mehrere Personen, und zwar das Concierge-Team des Park Hyatt Tokyo. Schon Monate vor meiner Reise fühlte ich dort vor, ob mein Anliegen verstanden und ernstgenommen würde. Ich habe daraufhin Zeitpläne erstellt, Hinweise, Fragen und Antworten ausgetauscht, eine zweite Zeitzone im Computer eingestellt und im Blick gehabt, wenn die Reservierungsfristen begannen, um dann gleich beim Hotel nachzuhaken, ob es geklappt hat … und so weiter. Das muss man wollen. Mit einer E-Mail ist so ein Mammutvorhaben nicht erledigt.

Doch am Ende stand meine üppige Agenda. Lediglich in zwei der zwölf von mir angefragten Restaurants hatte es nicht geklappt, aber im Nachhinein ist das völlig in Ordnung so. Eine Wartelistenposition und eine feste Reservierung habe ich dann sogar noch vor Ort storniert. Mit zehn Drei-Sterne-Restaurants in einer Woche bin in an meine Grenzen gegangen.

Vor Ort

Ist das zu glauben? Eines der ersten Dinge, die mir in Tokio begegnen, ist ein Fahrzeug von Michelin. Was es tut, weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass der Bib genau mir zuwinkt. Welch passende Begrüßung!

Tokio ist gewaltig. Der erste Blick aus meinem Hotelzimmer im 44. Stock machte mich sprachlos. Mit einer Fläche von knapp 2.200 km² ist Tokio ungefähr so groß wie das Saarland, und es scheint als wäre die gesamte Fläche mit hohen Gebäuden bebaut. Lost in translation? Absolut. Wie auch Scarlett Johansson stand auch ich manchmal vor dem Fenster desselben Hotels und blickte hinaus aufs Lichtermeer.

Man kommt zwar einigermaßen gut zurecht, aber fremd fühlte ich mich in dieser völlig anderen Welt trotzdem. Die beste Devise war: einfach machen. Losgehen, Bahn fahren, Fahrkartenautomaten benutzen, selbst wenn man ein paar Minuten hilflos davor steht.

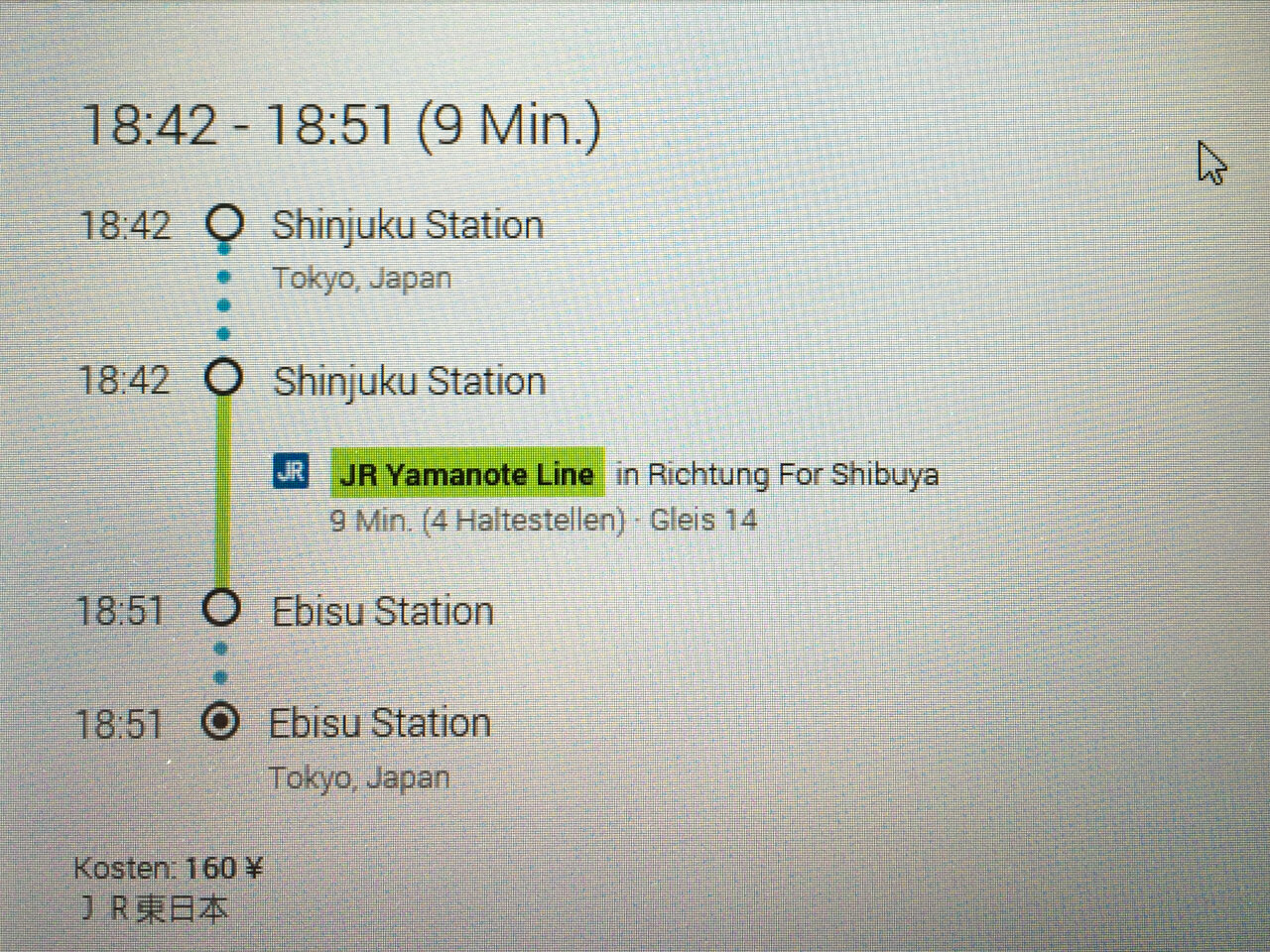

Was nützt mir ein Schalter „English“, wenn die Schriftzeichen zwar in lateinische Buchstaben wechseln, ich aber dennoch nicht weiß, wie viel Geld ich einwerfen muss? Aber ich bahnte mir meinen Weg. Sogar einen Mundschutz habe ich in der Bahn getragen – wie die meisten dort –, um mein Essensvorhaben nicht unnötig durch Vermeidbares zu gefährden. Erkältungskrankheiten vor Restaurantbesuchen sind für Anfänger.

Ich hatte mir zudem einen Übersichtsplan mit Markierungen der Restaurants und einiger Sehenswürdigkeiten erstellt, sodass ich meinen Tag entsprechend planen konnte. Unterwegs hatte ich immer auch ein paar Screenshots wichtiger Kartenausschnitte auf meinem Handy sowie Google Maps und den Kompass, was beides auch ohne Daten-Roaming funktioniert.

Und dann ließ ich mich treiben von der Stadt und ihren Vierteln, Straßen, Geschäften, Kreuzungen, Tunneln, Brücken, Menschen, Gerüchen, Lichtern und Möglichkeiten. Die Erlebnisse, die ich mit nach Hause nehme, schillern so bunt wie Tokio bei Nacht.

Die 30 Sterne

Über jedes der von mir besuchten Restaurants werde ich in den kommenden Wochen noch in gewohntem Umfang berichten. Vorab möchte ich jedoch schon eine kurze Zusammenfassung liefern, die meine bereits erfolge Live-Berichterstattung vor Ort in einen Gesamtkontext rücken und auf einige Fragen eingehen soll, die mir bereits häufiger im Zusammenhang meiner Reise gestellt wurden.

Das Wichtigste vorweg: die Reise war nicht nur insgesamt unvergesslich, sondern, wie erhofft, ein großes kulinarisches Fest. Ich habe – mit nur einer Ausnahme – ausschließlich hervorragend gegessen und sowohl kulinarisch als auch gastronomisch Großartiges erlebt. Die eine Ausnahme war erstaunlicherweise das Restaurant Joël Robuchon, welches durch zu präpariert erscheinende Zubereitungen und nur mäßige Produkte sehr enttäuschte, ganz abgesehen von einem lächerlich überfrachteten Ambiente. Ein zweites Restaurant mit französischer Ausrichtung (Quintessence) – war dagegen rundum fantastisch.

Die japanischen Restaurants, die ich besucht habe, kann man grob in zwei Kategorien einteilen, nämlich auf der einen Seite die klassischen Sushi-Restaurants, bei denen man immer am Tresen sitzt, und auf der anderen Seite diejenigen, die eine Abfolge (also ein Menü) kleiner, aufwändig zubereiteter Speisen und meist auch etwas Sashimi servieren. Am Ende des meist üppigen Mahls gibt es immer noch ein ausgefallenes Reisgericht, eine Misosuppe und grünen Tee. Diese Art des Essens fasst man üblicherweise unter dem Begriff „Kaiseki“ zusammen. Man sitzt hier entweder am Tresen oder, gerade in Gruppen, in separierten Räumen am Tisch.

Klassisches Sushi

Die klassischen Sushi-Restaurants boten mir die Gelegenheit, unzählige Fischarten in phänomenaler Qualität und Frische kennen zu lernen sowie die unterschiedlichen Macharten vom Reis zu entdecken, die für Sushi mindestens genauso wichtig sind wie der Fisch an sich. Und selbst Seeigel – bislang nicht gerade meine Lieblingszutat – habe ich jetzt richtig ins Herz geschlossen, denn die begehrte Delikatesse, die dort zumeist aus Hokkaido stammt, ist etwas milder als europäische Exemplare und bringt eine leichte Süße mit, die sehr schmackhaft den mehr oder weniger säuerlichen Reis kontrastiert.

An der Spitze der Sushi-Meister, deren Fingerfertigkeiten zu beobachten überaus faszinierend ist, stand für mich der alte Jiro Ono, dessen kleine Häppchen wohl den Gipfel des bei klassischem Sushi Machbaren darstellen. Wer einen genüsslichen Abend plant, sollte sich danach jedoch noch dringend etwas vornehmen, denn das Mahl in dem kleinen Kabuff in einem U-Bahn-Schacht dauert nicht länger als 20 Minuten.

Im Sushi Mizutani genoss ich – unter einem recht argwöhnischen Blick des Meisters – Sashimi und Sushi ebenfalls wunderbarer Machart, und im Sushi Yoshitake verbrachte ich einen Abend in entspannter Atmosphäre und einfallsreichen kleinen Gerichten, die vor dem Sushi serviert wurden.

Es geht bei Sushi sehr viel um das „Mundgefühl“, das mithilfe feinster Unterschiede der Protagonisten Fisch und Reis vielfältig beeinflusst werden kann. Temperatur der Zutaten, Dicke und Schnittfläche (Faserrichtung) des Fischs, Größe des Häppchens, Körnung vom Reis, der Biss und die Klebrigkeit sind nur einige der Stellschrauben. Dass man Jahrzehnte damit verbringen kann, dieses Handwerk zu perfektionieren, steht außer Frage.

Alle Sushi-Restaurants bieten ein intensives Erlebnis zwischen Gast, Sushi-Meister und dem Essen. Das Serviertempo ist hoch, viel Zeit für Konversation oder Getränkegenuss bleibt meist nicht. Es ist die absolute Reduktion eines Restaurantbesuchs aufs Kulinarische. (Alle haben im Guide Michelin zu Recht drei Sterne, aber eben nur ein gekreuztes Besteck, d. h. „Restaurant mit Standard-Komfort“. Diese erfrischende Kombination gibt es im Westen nicht.)

Kaiseki

Die Kaiseki-Restaurants wiederum waren eine willkommene Abwechslung zum Sushi, bieten diese durch die verschiedenen, meist heißen, Speisen ein von der Art her etwas gewohnteres Ess-Erlebnis, mit mehr Unterschieden als Gemeinsamkeiten versteht sich. Auch diese Restaurants waren allesamt großartig und tatsächlich jedes für sich eine Reise wert. Man lernt dort die Feinheit von Dashi schätzen, einem aromatischen Fisch- oder Gemüsesud, der Grundlage für diverse Gerichte ist; man entdeckt Grillmethoden, dessen betörende Röstnoten unvergleichlich sind; man probiert Gemüse, Obst, Fisch und Fleisch in unvergesslich guten Qualitäten und (für westlich geeichte Gaumen) neuartigen Geschmackswelten.

Ich habe fünf solcher Restaurants besucht, von denen ich keine Präferenz nennen kann! In jedem einzelnen war das Essen fantastisch, und nach jedem Restaurantbesuch dachte ich, es könne nicht mehr gesteigert werden. Aber irgendeinen weiteren Höhepunkt gab es dann immer. Und auch das gastronomische Erlebnis war in diesen Restaurants immer sehr kurzweilig, es entstanden Dialoge zwischen den Köchen/Meistern und den Gästen, es gab häufig auch eine gute Weinauswahl usw.

Getränkeangebot

Getränke werden nicht so zelebriert wir bei uns. In den klassischen Sushi-Restaurants trinkt man meistens einfach nur Bier (z. B. ein schön kühles Suntory). In den Kaiseki-Restaurants gibt es meist eine limitierte Auswahl an Wein (auch glasweise), dann bevorzugt aus Burgund, sowie Sake. Ich habe stets genossen, was ich im Glas hatte.

Speisekarten

Speisekarten im klassischen Sinn gibt es in japanischen Restaurants nicht. Einige der Restaurants haben bei der Reservierung bereits gefragt, ob man Menü A und B wählt, dabei ging es jedoch ausschließlich um den Umfang und das Budget.

Häufig erhält man jedoch eine Liste der servierten Speisen, sobald man am Tisch sitzt. Diese ist dann in der Regel immer auch auf Englisch.

Die Rechnung

In den klassischen Sushi-Restaurants erhält man meist die Rechnung, sobald alles serviert wurde und man die Frage nach weiteren Wünschen verneint hat. In den Kaiseki-Restaurants bestellt man sie irgendwann. Nicht selten erhält man nur einen Zettel mit dem Endbetrag. Die Person, die die Rechnung bringt, wartet üblicherweise auf die Entgegennahme des Zahlungsmittels. Bezahlt werden kann fast überall mit Kreditkarte. Auch dieser Vorgang ist angenehm effizient und zieht sich nicht über eine Viertelstunde wie häufig unnötigerweise in Europa. Trinkgeld gibt es in Japan nicht.

Pro Person kann man in den Drei-Sterne-Restaurants – bei moderatem Getränkekonsum – mit ca. 35.000‒50.000 Yen rechnen (250‒350 Euro).

Fazit

Die japanischen Restaurants stellen das Essen in den Vordergrund und den gegenseitigen Respekt zwischen Gast, Koch und den Speisen – und nicht das Erlebnis drumherum. Doch gerade in dieser Hinsicht habe ich nie etwas vermisst. Im Gegenteil, ich habe es unheimlich genossen, Zeit in Restaurants zu verbringen, bei denen auf so viel Überflüssiges verzichtet wird. Das Gesamterlebnis hat davon nur profitiert.

Also ist alles besser? Das muss man ja glücklicherweise nicht entscheiden. Selbstverständlich vermisst man nach einer derartigen Extremtour dieses Küchenstils auch etwas Deftiges. Wie immer macht es die Abwechslung.

Das eher schlichtere Ambiente gefällt mir dagegen deutlich besser als prunkvolle Speisesäle, weil es einem ein völlig unkompliziertes Esserlebnis und damit einen viel nahbareren Zugang zu hervorragendem Essen ermöglicht. Ein solches derart unbeschwert genießen zu können, ist in der westlichen Welt fast nicht möglich – die einzigen Ausnahmen auf dem Niveau, die mir einfielen, findet man allesamt in New York: Momofuku Ko, Chef's Table at Brooklyn Fare und Masa, der vermutlich einzige Japaner der westlichen Welt, der es mit japanischer Qualität aufnehmen kann.

Das Essen in Tokio hat mich noch kompromissloser gemacht (mancher würde sagen: noch mehr verdorben). Eine derartige Stetigkeit der Qualität, sowohl innerhalb der Restaurants als auch in Summe, habe ich nie zuvor erlebt. Ich habe neue, faszinierende Zutaten, Zubereitungsarten, Fertigkeiten, Sitten und Aromen entdeckt und dadurch ein neues kulinarisches Universum erschlossen. Ich komme zurück, Japan, es gibt noch viel zu tun!